温暖化の影響もあってか、この夏も気温の高い日が続いています。

職場における熱中症による労働災害も、ここ数年は増加傾向にあるようです。

こうした状況において、熱中症による健康障害の疑いがある者の早期発見や重篤化を防ぐために事業者が講ずべき措置等について、労働安全衛生規則が改正され、新たな規定が設けられたのをご存じでしょうか。

この規定では、熱中症を生ずるおそれのある作業を行う際に対策を講ずることが罰則付きで義務化されており、既に今年(2025年)の6月1日から施行されています。

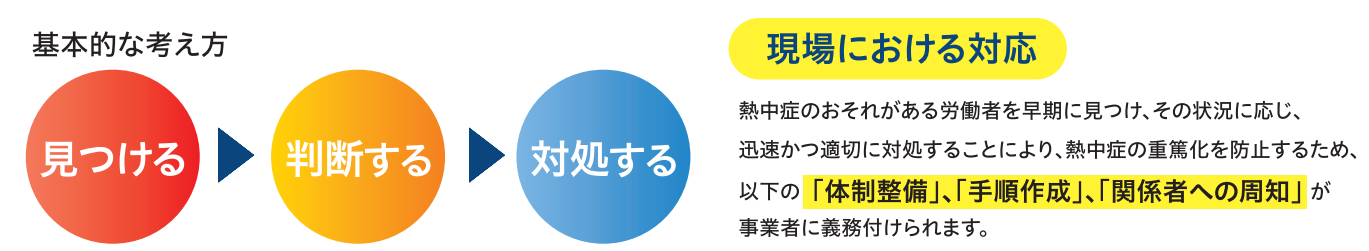

この改正によって事業者に求められる措置は下記の通りです。

義務化された熱中症対策の概要

熱中症を生ずるおそれのある作業(WBGT(湿球黒球温度)28度又は気温31度以上の作業場において行われる作業で、継続して1時間以上又は1日当たり4時間を超えて行われることが見込まれるもの)を行う際に、以下の事項を事業者に義務付けています。

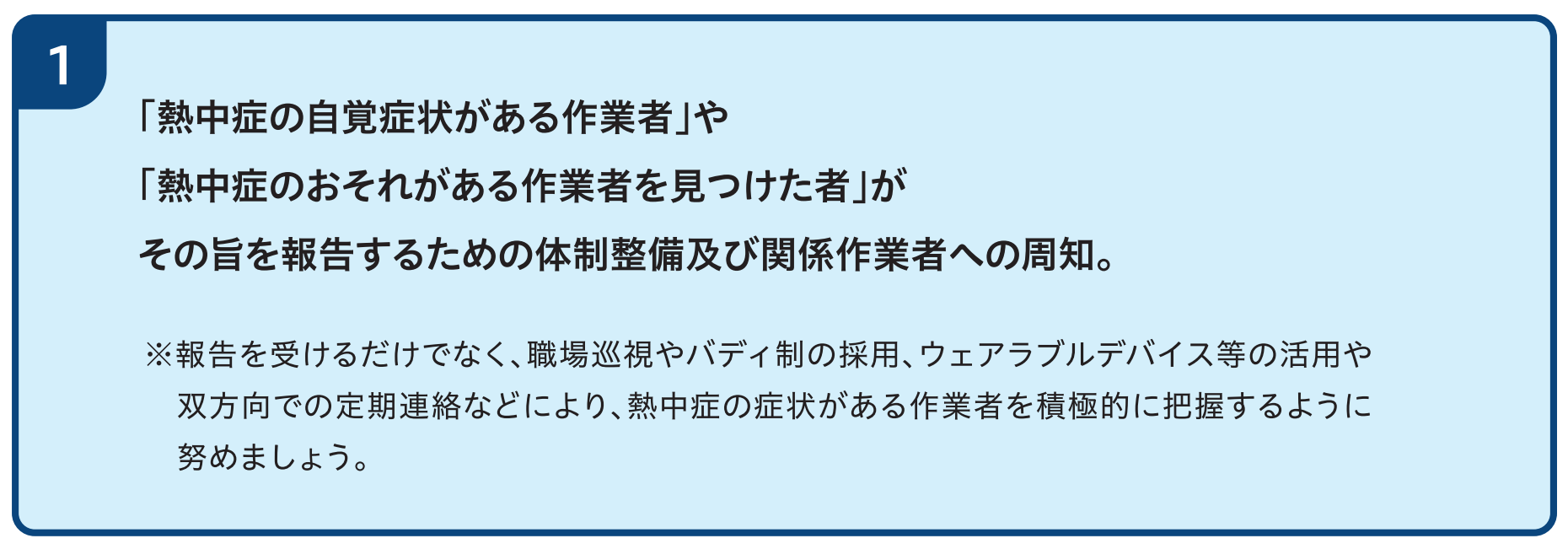

① 報告体制の整備および当該体制の関係作業者への周知

② 症状悪化の防止に必要な措置の実施手順の作成と、当該措置および手順の周知

これらの報告体制の整備・周知、実施手順の作成・周知を怠ると安衛法22条違反として、6カ月以下の懲役か、50万円以下の罰金が科されることになります。

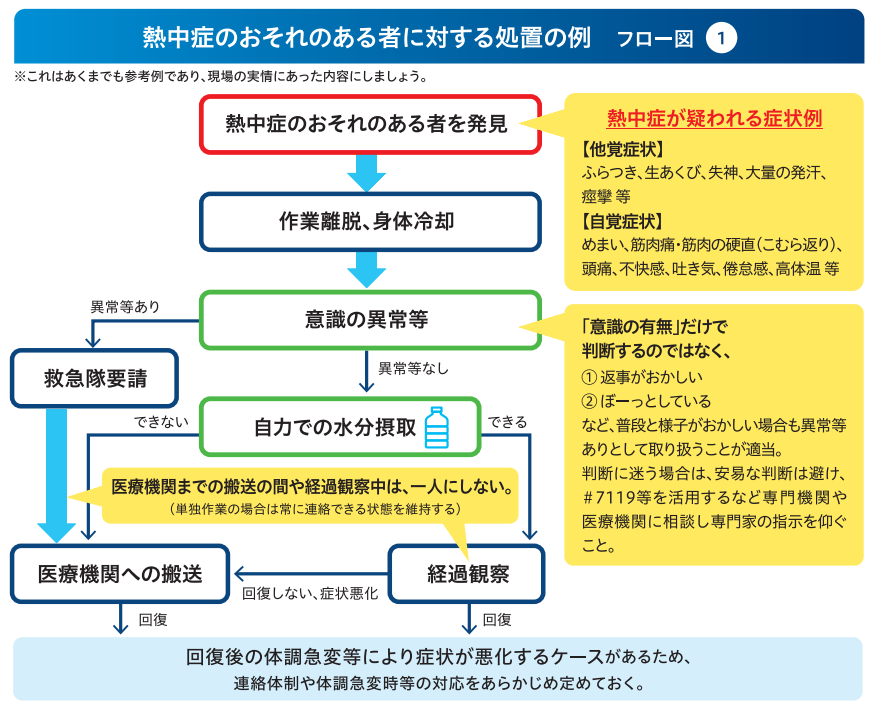

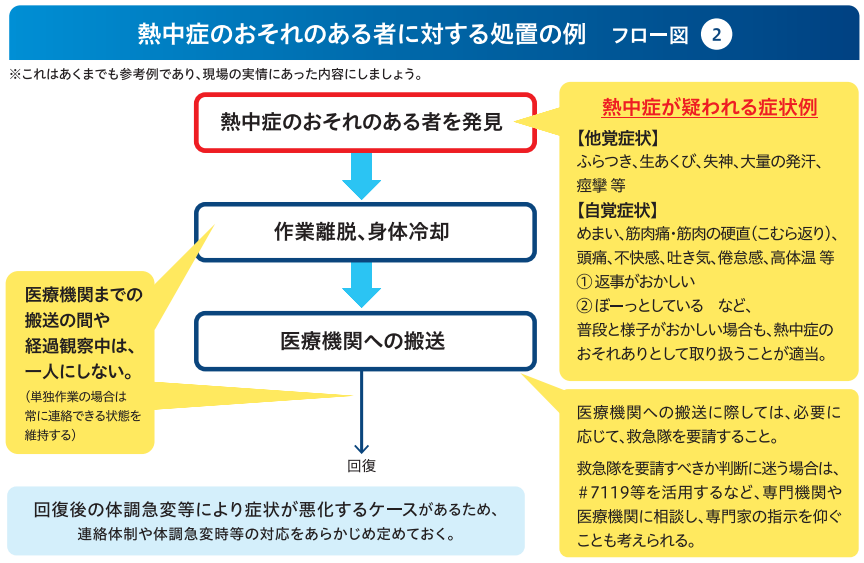

処置の例

厚生労働省のリーフレット「職場における熱中症対策の強化について」では、以下のような処置を例示しています。

判断に迷う場合には、放置したり、措置を躊躇して先送りにせず、#7119等を活用するなど専門機関や医療機関に相談し、速やかに専門家の指示を仰ぐことが望ましいでしょう。

また熱中症は、帰宅後も含め、時間が経ってから症状が悪化することがあります。回復後の体調急変等により症状が悪化する場合は、直ちに医療機関を受診する必要があるということを、回復後の作業者にはあらかじめ十分に伝えておかなければなりません。

さらに、回復後の作業者の体調が急変した際の連絡体制や対応(具合が悪くなったら本人や家族が救急搬送を要請する、事業者側から様子を伺うための連絡を取る等)を、事業場の実態を踏まえて、あらかじめ定めておきましょう。

留意すべき点

■建設現場にみられるような混在作業であって、同一の作業場で複数の事業者が作業を行う場合は、当該作業場に関わる 元方事業者及び関係請負人の事業者のいずれも措置義務を負うこととなります。

■「周知」は、報告先等が作業者に確実に伝わることが必要です。周知の方法としては、事業場の見やすい箇所への 掲示、メールの送付、文書の配布のほか、朝礼における伝達等口頭によることがあり、原則いずれでも差し支えありません。ただし、伝達内容が複雑である場合など口頭だけでは確実に伝わることが担保されない場合や、朝礼に参加しない者がいる場合なども想定されるため、必要に応じて、複数の手段を組み合わせて行いましょう。

また、法令では現場で周知した結果の記録の保存までは求めていませんが、労働基準監督署による確認に際しては、事業者として適切に対応することが求められます。

■熱中症を生ずるおそれのある作業が行われる場合には、雇入れ時や職長等への安全衛生教育において、今回の改正で義 務化された措置を教育内容に含める必要があります。

(安衛法第59条第1項に基づく雇入れ時等の安全衛生教育及び同法第60条に基づく職長等に対する安全衛生教育において、教育すべき事項とされている事故時等や異常時における措置には、今回の改正内容も含め、熱中症が疑われる者に対する応急措置が含まれます。)

まとめ

今回の改正では、該当する条件下で作業を行う場合、事業規模や業種にかかわらず、すべての事業者に熱中症対策を講じることが義務付けられました。

ただし、義務の対象と定められているのは、気温が31度以上か、湿度・輻射熱・気温を勘案した湿球黒球温度、つまりWBGTが28度以上の作業場で、継続1時間以上または1日4時間を超えることが見込まれる作業に限定されています。

しかし、実際に作業者に熱中症が生じたことが疑われる場合には、WBGT値や作業時間等にかかわらず、作成した手順を踏まえ、適切に対処することが求められます。

熱中症を生ずるおそれのある作業が行われる場合には、労働災害を防止するため、適切な労働環境を整備するために、厚生労働省の「職場における熱中症対策の強化について」(パンフレット)や、施行通達をよく確認しておくとよいでしょう。

【引用資料】

職場における熱中症予防情報|厚生労働省

リーフレット「職場における熱中症対策の強化について」

パンフレット「職場における熱中症対策の強化について」

労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行等について(令和7年5月20日付け基発0520第6号)

社会保険労務士法人スリーエスでは、法改正に伴う就業規則の改定、雇用環境整備に関するご相談を随時受け付けております。

自社に合った改定をお考えの方、今回の法改正に不安のある方等、ちょっとした事でも構いませんので一度ご相談下さい。

お問合せはコラムページ下の電話番号、またはメールよりご連絡いただけます。